文化

武蔵野のおもかげ

国指定天然記念物 平林寺境内林

武蔵の野

武蔵野とは、埼玉県川越より南から東京都府中に至るまでの、一都一県にまたがる広域を指し、古くは一面に野原が広がっていました。万葉集に「武蔵野」の語句が詠まれて以来、どこまでも続く武蔵野の原野に、萩やススキ、月などが風情を添え、多くの文芸、美術、工芸作品の題材となって人々の心情と深く結びついてきました。

雑木林の出現

江戸時代に入ると、武蔵野の原野に変化が訪れます。武蔵野は、もともと水源の乏しい台地でもありました。第5代川越藩主となった松平伊豆守信綱は、野火止の台地に大きな可能性を見出し、玉川上水と、そこから分水した野火止用水を開削する、一大事業を行います。 水が引かれたことで、武蔵野の人口は急速に増加し、田畑や街道などが整備されていきました。雑木林もそのひとつで、薪や炭等の燃料、また田畑の肥料として、野火止の暮らしと農業に不可欠なものとなりました。雑木林は、江戸期を通じて400年以上のあいだ、人々の暮らしを豊かに支え、大切に受け継がれていきました。

国の天然記念物指定へ

明治期には、日本画家速水御舟をはじめ文豪国木田独歩、徳富蘆花らの文化人が、自然と人間の暮らしが調和した美しさを武蔵野に見出し、趣ある風情を作品に描いています。 昭和43(1968)年、平林寺境内林は、武蔵野の風情を広くとどめる貴重な文化財として、国指定天然記念物に指定されました。雑木林としては国内唯一の天然記念物指定で、寺域として守られてきた境内林は、後年の追加面積も合わせて、現在およそ43ha(13万坪、東京ドーム約9個分)が指定範囲となっています。

平林寺境内林をまもる

文化財としての雑木林

時の流れとともにその本来の役割を終えた雑木林は、時代に即した適正な保存と管理の在り方が必要とされています。 平成25年(2013)には「平林寺境内林保存管理計画」が策定されました。これは文化庁、埼玉県教育委員会、新座市教育委員会、平林寺の自然と文化を守る会、平林寺が協力して武蔵野の雑木林を保全する事業で、平成26年度(2014)より5年間に渡り、荒廃した雑木林の計画的な大規模伐採を行いました。現在は、伐採後のコナラやクヌギの萌芽更新を行い、雑木林の再生と適切な整備管理を継続しています。

武蔵野の雑木林が有する端正な風情と、そこで育まれる豊な生態系を日本の文化的資産として後世に伝えていくため、平林寺境内林の包括的な整備と管理、調査は、平林寺の大切な使命のひとつと考えています。

平林寺の書画

平林寺中興開山 鉄山宗鈍禅師の書

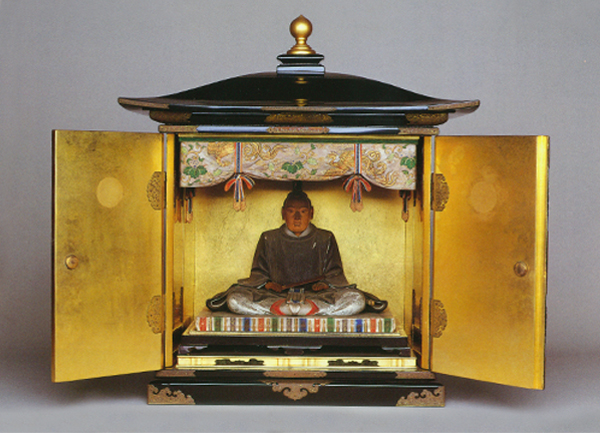

鉄山禅師の頂相

頂相(ちんそう)とは、禅僧の肖像画です。

平林寺の中興開山鉄山宗鈍禅師の頂相は、鉄山の法嗣(はっす)である剛宗宗紀(ごうじゅうそうき)が住持をつとめた、京都妙心寺の塔頭のひとつ養源院(ようげんいん)から譲られたものです。

賛(さん)は鉄山禅師85歳のときの書。京の宗英信女の求めに応じて書いた、とあります。

咄ヶ画師絵甚麽 虚空本

自没蹤由 看々不変真如相

明月清風千古穐

洛之宗英信女写予幻質

以求賛 鳴呼其孝心山高

海深不遑辞 仍製埜偈

一篇以書于厥上 尓云

元和初暦乙卯八月日

鉄山叟懶斎暮齢八十五載

操禿筆於西京花園之

北房大龍室中

鉄山宗鈍像

鉄山宗鈍自賛

一幅

江戸時代 元和元年(1615)

中国の故事にちなんだ偈

中国江西省の風光明媚な地として知られる廬山。この偈は、その廬山東林寺(とうりんじ)にまつわる「虎渓三笑(こけいさんしょう)」の故事と、宋代の詩人蘇東坡の詩「題西林壁(西林の壁に題す)」をふまえて書かれました。東林寺と西林寺を並べることによって、平林寺を想起させたものとも考えられています。

署名「懶斎(らんさい)」は、鉄山禅師の別号です。

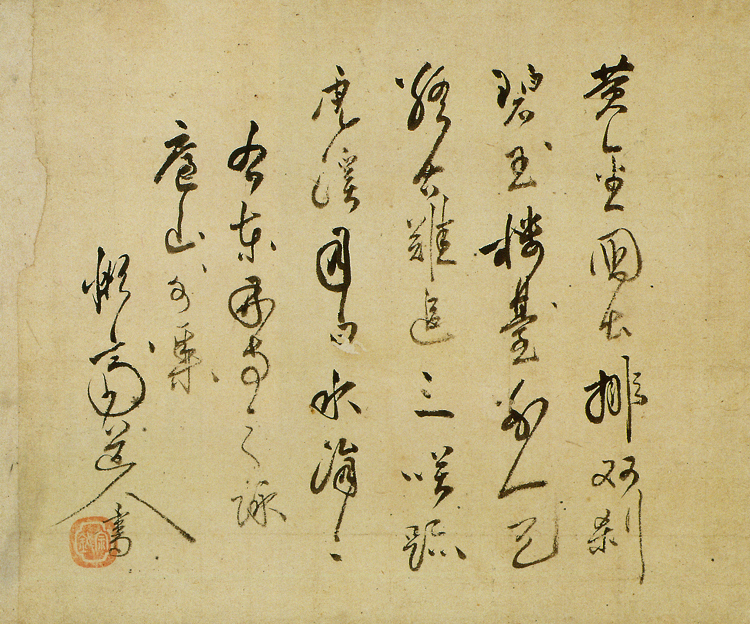

黄金国土排双刹

碧玉楼台別一天

終古難追三咲跡

虎渓月白水涓々

右東林寺之詠

廬山外集

懶斎道人書

鉄山宗鈍墨蹟

偈

一幅

江戸時代

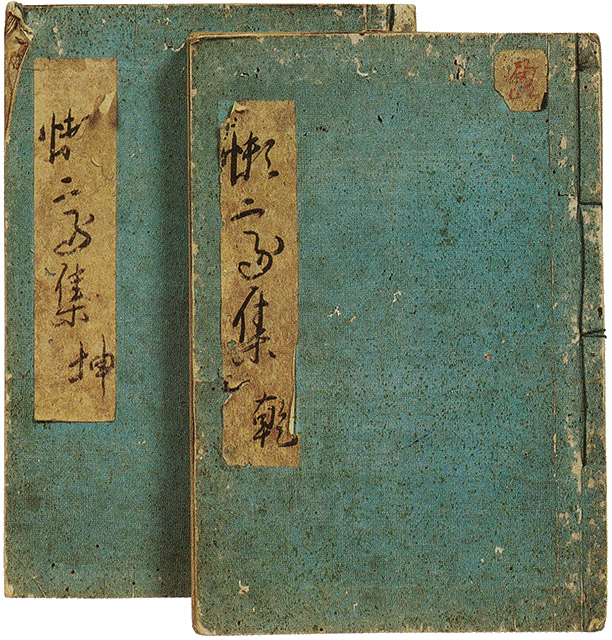

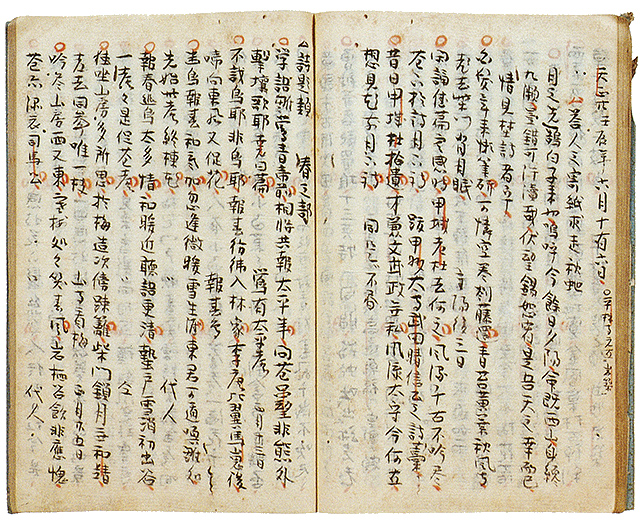

鉄山禅師語録『懶斎集』

『懶斎集(らんさいしゅう)』は、元亀年間(1570-1573)から慶長年間(1596-1615 )に渡る鉄山禅師の法語や詩、偈頌等を収めた語録です。『霊光仏眼(りんこうぶげん)禅師語録』ともいわれ、乾坤(けんこん)の二巻から成ります。坤巻の奥書には、享保15年(1730)7月(孟秋)21日に、平林寺10世東巌禅海(とうがんぜんかい)禅師が筆写したとあります。

平成29年(2017)には、鉄山禅師400年遠諱を記念して『訓注 懶斎集』乾坤二巻が発刊されました。

懶斎集

鉄山宗鈍著

二冊

江戸時代

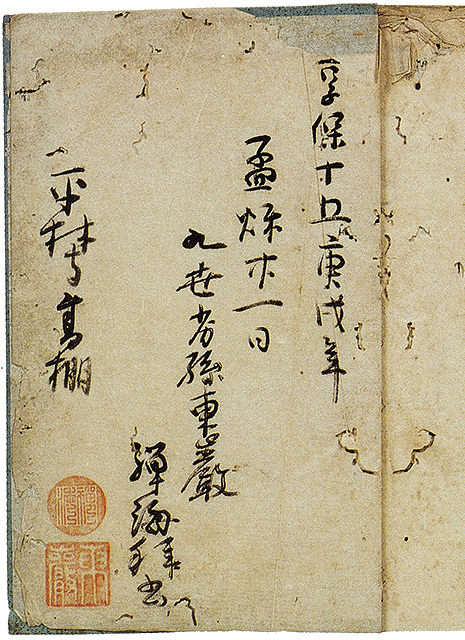

『懶斎集』坤巻の奥書

「東巌禅海」と記される

乾巻の「四季詩題雑之部」には、鉄山禅師が徳川家康(亜相公/あしょうこう)に請われて武州(ぶしゅう)平林寺の住持となった際の頌(じゅ)が記されています。

(※)

受東八州都督亜相公請 住武之金鳳山平林禅寺拙偈

西来万里担蒲団 坐則乾坤心地寛 金鳳巣林古禅刹

単丁住院一枝安 平林寺入院之頌 武州岩築

天正廿壬辰年六月十有六日 ○ 平林寺元在岩築

(※)最後の3行より、

次頁1行目まで

(※)前頁の最後3行目より、

当頁1行目まで

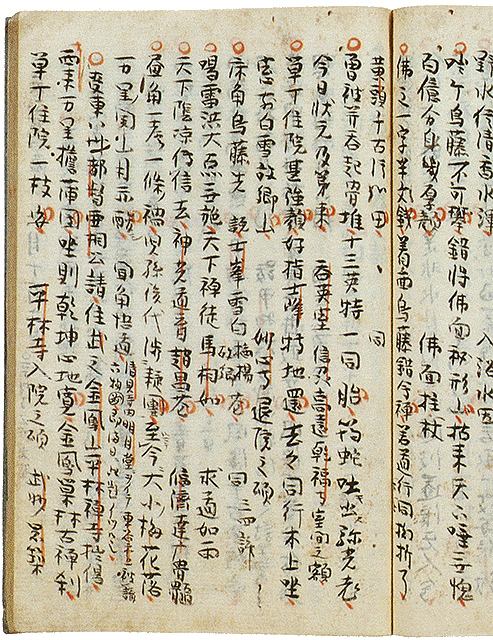

自筆の俳韻句と花押

『左花右竹(さかうちく)』は、鉄山禅師自筆の俳韻句集。「左花」と「右竹」の上下2巻から成ります。各巻の巻首と巻末には「黙忤(もくご)」という自著と、鉄山禅師の花押がみられます。

左花右竹

鉄山宗鈍筆

二冊

江戸時代

「左花」の巻末

「右竹」の巻末

日本篆刻の祖 独立性易ゆかりの書画

信綱と性易の出会い

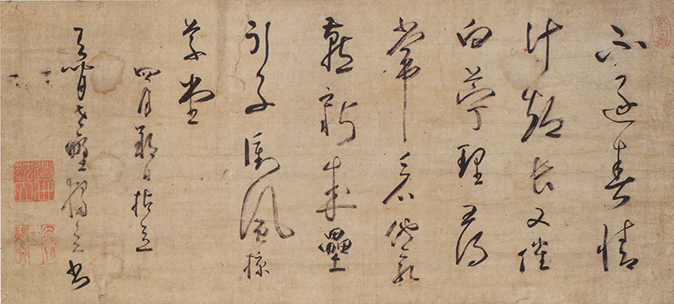

万暦24年(1596)、中国に生まれた独立性易(どくりゅうしょうえき)は儒学と医学に優れ、明朝に仕官した後、長崎に渡りました。黄檗宗の祖である隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師のもと得度した独立禅師は、隠元禅師に随待して江戸に登り、第4代将軍徳川家綱に謁見します。

そこに同席していたのが、当時の幕府老中松平伊豆守信綱(まつだいらいずのかみのぶつな)でした。儒者で、かつ医術を施し、能書としても高名であった独立禅師との出会いに、信綱は大いに感銘を受け、自身の菩提寺である平林寺を案内したと言われています。

中国から渡来した黄檗派僧侶の書風は、当時一般的だった和様(わよう)に対し唐様(からよう)と呼ばれました。唐様の書は、日本の儒者や文人等の知識階級に受け入れられ、日本での本格的な書の成立に、大きな影響を与えました。

独立性易墨蹟

七言絶句

江戸時代

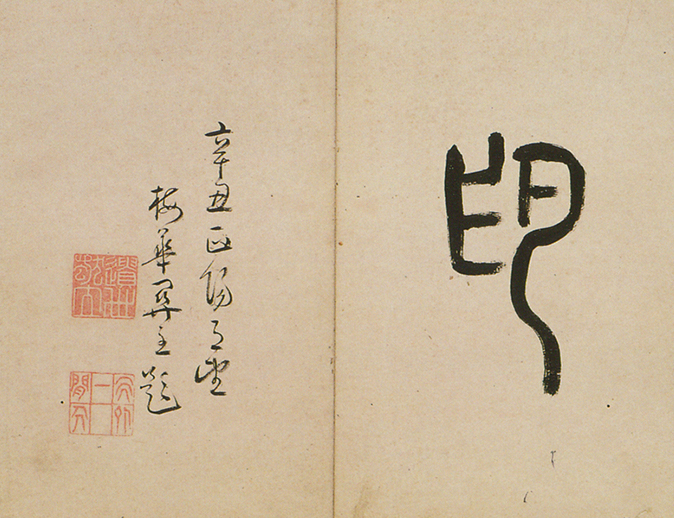

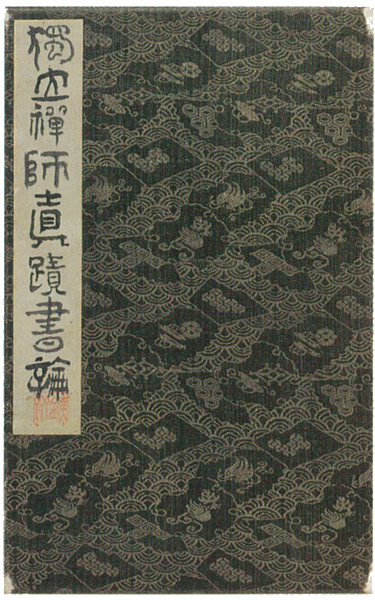

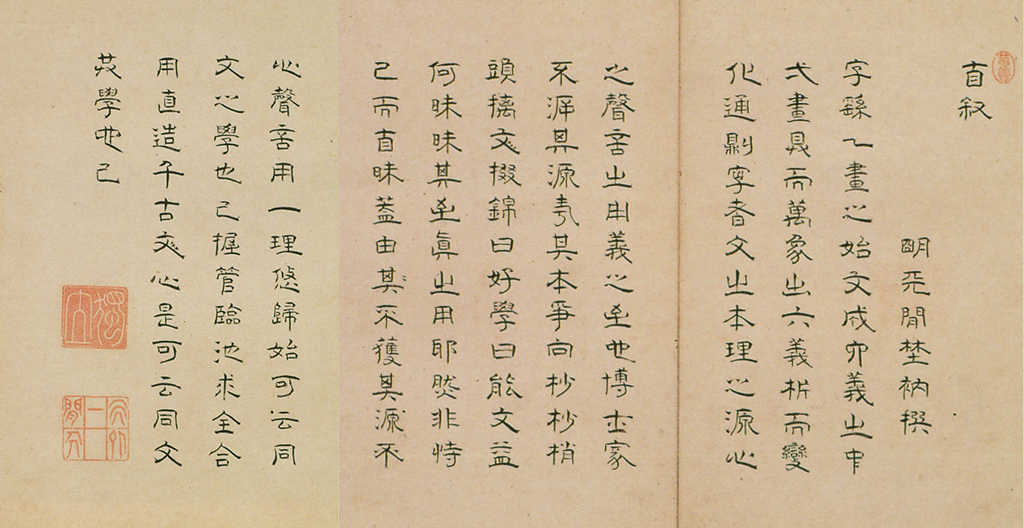

書を学問としてとらえた書論

独立禅師が書を文字の学問として論じた『独立性易真蹟書論(どくりゅうしょうえきしんせきしょろん)』は、日本の書法の原点として、今日でも貴重な資料とされている書です。

本書は題字、自叙、斯文大本(しぶんだいほん)、自跋(じばつ)、再跋(さいばつ)から成り、斯文大本はさらに序文、六義原本、書法原本、臨池二用に分けられ、独立禅師の筆による見事な篆書、隷書、草書をみることができます。

題字は篆書

独立禅師の筆による

隷書で記された「自叙」

落款は「独立」

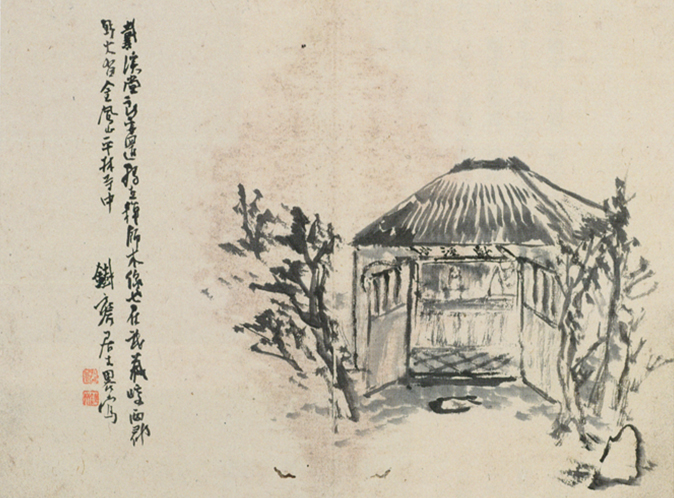

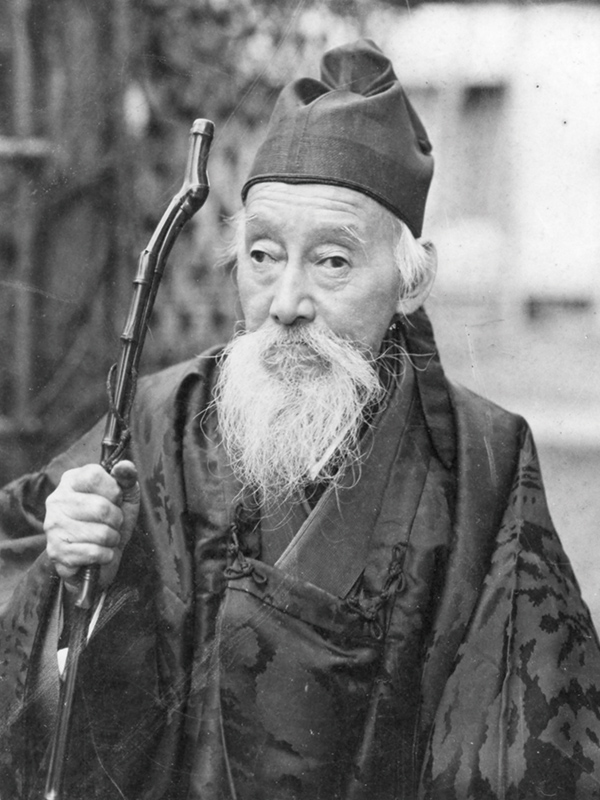

独立禅師を私淑した鉄斎

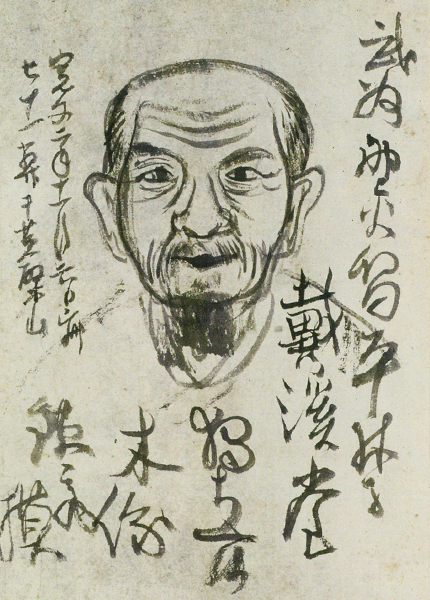

儒学、医学、書に秀でた独立禅師を、明治初期の文人富岡鉄斎は大いに尊崇していたと言われています。鉄斎は、独立禅師が祀られた平林寺戴渓堂(たいけいどう)を訪れ、自ら携えていた『独立性易真蹟書論』の巻末にスケッチしました。独立禅師の人相画は、戴渓堂内に安置されている独立性易像を写生したものと考えられています(※)。

これらはすべて、後世になって、近代日本の実業家で茶人の松永安左ヱ門(松永耳庵)が入手し、その後、平林寺第22世白山敬山老師の代に寄贈さたものです。

『独立性易真蹟書論』表紙

表紙、箱書きともに

鉄斎筆

鉄斎が『独立性易真蹟書論』巻末に描いた

戴渓堂のスケッチ

(※)独立性易像

富岡鉄斎筆

一幅

明治22年(1889)

(※)

武州野火留平林寺

戴渓堂

独立師

木像

鉄斎摸

寛文二年十一月六日寂

七十一葬于黄檗山

ゆかりの人

幕藩体制を築いた名老中

松平伊豆守信綱(まつだいらいずのかみのぶつな)

優れた政治的才覚 徳川家康の家臣大河内久綱の長男として武蔵国に生まれた信綱は、幼少より偉才を発揮し、第3代将軍家光に仕えて老中として重宝されました。その後、第4代将軍家綱の幕府老中も務め、幕藩体制の完成に大きく貢献します。幕政下では島原・天草の一揆鎮圧、明暦の大火処理、また川越藩主として玉川上水、野火止用水の開削事業も行いました。 先見の明ある優れた手腕の数々は「知恵伊豆(ちえいず)」と称えられ、多くの逸話を残しています。

歴史を刻む菩提寺 信綱の興した大河内松平家の、歴代の菩提寺となっているのが平林寺です。信綱の祖父大河内秀綱の祖母が、当時まだ岩槻にあった平林寺に埋葬されたことを始め、以降、現在に至るまで同家の菩提寺となりました。 境内林に囲まれた一族の廟所は、300年以上の時を経た今もなお、厳粛な気配に満ちています。

松平信綱坐像

松平信綱坐像明治時代

| 足あと | |

|---|---|

| 大河内松平家廟所 | 約3,000坪の墓域に、一族歴代の墓石170基余が建ち並んでいます。 |

| 松平伊豆守信綱夫妻の墓 | 大河内松平家廟所にある信綱と正妻の五輪塔。埼玉県指定史跡。 |

| 野火止用水 | 信綱が開削した玉川上水からの分水。平林寺周辺の用水に沿って緑道も整備されています。平林寺内を流れる分水は「平林寺堀」と呼ばれます。埼玉県指定史跡。 |

独創性あふれる文人画家

富岡鉄斎(とみおかてっさい)

博識に裏打ちされた絵画 天保7年(1836年)京都生まれ。好学家の父の影響で幼くして学に親しみ国学、漢学、陽明学、詩文等を学びました。19歳頃より始めた絵画は、膨大な読書量と知識を背景に独自の世界観を表現。鉄斎は自らを学者としつつも、70年の画業で描いた作品は二万点以上といわれ、学びと画技向上に飽くなき情熱を注ぎ、老いて尚その境涯は磨かれていきました。

残された写生画 「万巻の書を読み 万里の路を行く」を座右の銘とした鉄斎は、全国を旅しています。明治22年(1889)52歳のときには平林寺を訪れ、戴渓堂(たいけいどう)の写生画を残しました。 戴渓堂は、日本に書と篆刻を伝えた独立性易(どくりゅうしょうえき)禅師が祀られており、鉄斎は独立禅師を尊崇していたといわれています。鉄斎は独立の書論『独立性易真蹟書論』も有し、この書論は松永安左ヱ門(下述)の所蔵を経て、平林寺に寄贈されています。

78歳の鉄斎 ー京都室町一条の自宅ー

78歳の鉄斎 ー京都室町一条の自宅ー大正時代

清荒神清澄寺 鉄斎美術館

| 足あと | |

|---|---|

| 戴渓堂 | 独立性易坐像が安置されています。正徳3年(1714)建立、のち現在の地に移築。 |

| 書画 | 鉄斎の写生画。『独立性易真蹟書論』巻末に戴渓堂、別紙に独立禅師の顔が描かれています。 |

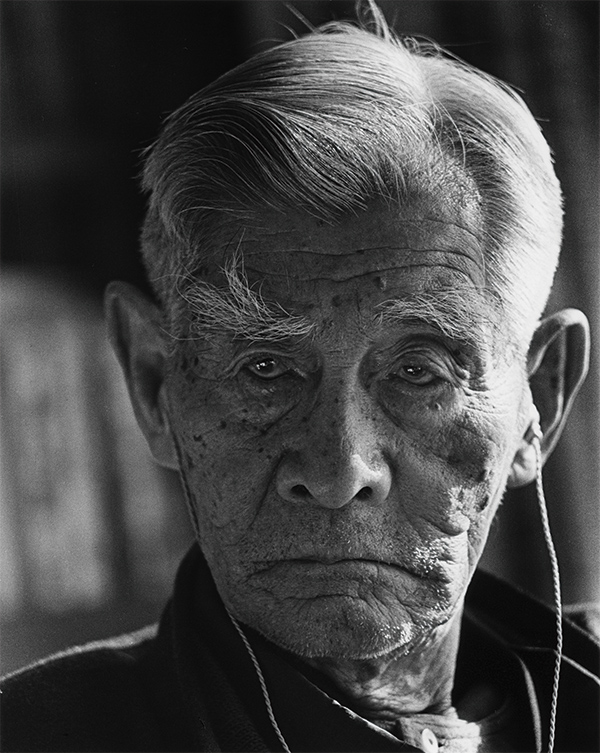

激動の近代日本を生きた気骨の人

松永安左ヱ門(まつながやすざえもん)

「電力の鬼」 明治8年(1875)長崎県生まれ。福沢諭吉『学問のすゝめ』に深く感銘を受け、慶応義塾大学に入学、諭吉に薫陶を受けます。日本銀行勤務、材木や鉱山経営等を経た安左ヱ門は、明治42年(1909)福博電気軌道専務に就任。のち東邦電力、東京電力を設立し、電気事業を通じて日本の政治経済に深く関わっていきました。 戦争の激化に伴い、安左ヱ門は一時政財界を引退しますが、戦後、困難を極めた電力民営化を実現し「電力王」「電力の鬼」と呼ばれました。

数寄者のたのしみ 安左ヱ門は60歳を過ぎて茶の道に入り、号を、論語「六十にして耳順う」から耳庵(じあん)としました。平林寺向かいの屋敷地には飛騨地方の古民家を移築。「睡足居(すいそくこ)」(現・睡足軒)と名付けて気楽な茶会をたのしみ、三井物産の創設者で大企業家の益田孝(鈍翁)、製糸業や銀行業で財を成し三渓園(横浜)を作った原富太郎(三渓)とならぶ近代三茶人に数えられています。 数寄者でもあった安左ヱ門は、多くのゆかりの品々を平林寺に寄贈しました。昭和46年(1971)95歳にて死去。今も平林寺境内林の一角に静かに眠っています。

撮影 杉山吉良

撮影 杉山吉良所蔵 一般財団法人 日本カメラ財団

| 足あと | |

|---|---|

| 山門 | 左右の阿吽の金剛力士像は、安左ヱ門寄贈です。 |

| 旧半僧門 | かつて淀城(京都)の門であったと伝えられています。老朽化に伴って半僧坊感応殿の手水舎の奥に移築されています。安左ヱ門寄贈。 |

| 下卵塔 | 松永家の墓所があります。 |

| 睡足軒の森 | 安左ヱ門のかつての屋敷地。安左ヱ門が移築し茶会をたのしんだ「睡足居」は、現在「睡足軒(すいそくけん)」と呼ばれます。国登録有形文化財(建造物)。 |

新時代を切り拓いた日本画家

速水御舟(はやみぎょしゅう)

平林寺での参禅 明治27年(1894)東京生まれ。幼い頃より絵の才能を発揮し、尋常高等小学校卒業後、日本画を本格的に学び若くして日本画壇において注目を集めます。 大正12年(1923)3月〜12月、御舟は平林寺に仮寓しています。雲水と生活を共にしながら、当時の峰尾大休老師のもと禅の修養に励みました。また位牌堂を画室とし、平林寺境内林の風景を描いています。御舟は平林寺を辞してのちも同地に留まり、武蔵野の風景や、趣ある民家の佇まいを《春昼》等の作品に残しています。

夭逝した画壇の星 その後、御舟は代表作として名高い《炎舞》や《名樹散椿》(共に重要文化財)等を完成させます。日本画壇の新時代を牽引する旗手として、更なる活躍が期待されていた矢先、昭和10年(1935)40歳にて急逝。こんにちもっとも人気の高い日本画家のひとりとなっています。 御舟の名作の数々は山種美術館(東京)に多く収蔵され、生涯を通じ新たな画風に挑戦し続けた画家の作品に触れることができます(常設展示はありません。詳細は同館にお問い合わせください)。

山種美術館

電話 03−5777−8600(ハローダイヤル)

http://www.yamatane-museum.jp/

速水御舟 肖像

速水御舟 肖像

速水御舟《春昼》

速水御舟《春昼》1924(大正13)年 絹本・彩色

山種美術館

| 足あと | |

|---|---|

| 平林寺境内林 | 業平塚から歴代塔所にかけての雑木林の風景が作品に描かれています。 |